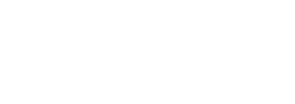

김만중의 작품 세계와 민족정신을 계승하기 위하여 제정된 제1회 김만중문학상 장편소설 부문 수상작. 2009년 중편소설 ‘폐선 항해’로 제3회 해양문학상을 수상하면서 작품 활동을 시작한 문호성의 장편소설이다. 폭력과 죽음으로 물든 현실 속에서 거듭된 죽음의 목격으로 생의 가치를 느끼지 못하게 된 한 남자가 어딘가 존재할지 모르는 이상향을 품고 살아가는 이야기다.

중국의 <산해경>에서 제목의 모티브를 따왔다. 모두 여섯 개의 상징적인 섬을 통과하며, 각 섬마다 지닌 개인적 혹은 시대적 폭력에 맞서 인간이 어떻게 자신의 인간성을 말살당하는가, 혹은 내적인 성장을 통해서 폭력을 어떻게 극복해가는가에 대한 대답을 추구한 작품이다. 또한 폭력이 가하는 고통과 죽음에 대한 두려움, 그리고 절대 고독 속에서 끝까지 자아 성찰의 깊이를 치열하면서도 치밀하게 추구해나갔다.

심사를 맡은 현기영 소설가는 “이 시대, 파시즘 폭력에 대해 강렬한 허무주의로 맞서며 압도적인 매력을 내뿜고 있는 작품”이라고 극찬하였다. 작가 문호성은 “배를 직접 승선하는 건 아니지만, 항구에 매여 있는 배의 기술적, 법규적으로 점검하는 일을 하다 보니 바다와 섬, 배와 항구를 많이 접한다.”라며 그동안 작가가 경험했던 소재로 작품을 완성할 수 있었다고 한다.

문호성

58년 개띠로 부산에서 나고 자란 토박이다. 대학 시절, 공대생임에도 두 차례 연이어 교내 문학상을 수상했으나 졸업 후 글쓰기를 포기하고 밥벌이에 나섰다. 이후 직장과 가정을 오가며 일상의 윤곽이 흐트러짐을 두려워하는 소시민으로만 살아왔다. 쉰 살 되던 해 느닷없이 다시 글쓰기를 시작하여 중편소설 ‘폐선 항해’로 2009년 제3회 해양문학상을 수상하고 장편소설 ‘육도경’으로 2010년 제1회 김만중문학상을 받은 후 역시 같은 해에 장편소설 ‘어떤 현문에 대한 보고서’로 제1회 부산일보 해양문학상을 수상했다. 2012년 계간지 [좋은소설]에 단편소설 ‘츄잉껌에 대한 몽상’이 게재됐다. 가장 최근에는 계간지 [소설문학] 2013년 여름 호에 단편소설 ‘가쓰오 우동’을 게재했다. 현재 낮에는 외국인 회사(이탈리아 선급협회)에서 부산 말 억양의 영어를 구사하며 일하고 있으며 밤이 되면 다락방 책상 앞에 앉아 아인슈타인과 지미 헨드릭스. 정약용과 마야모토 무사시를 떠올리며 ‘꿈꾸는 것만이 세계를 바꾼다’ 고 스스로에게 되뇌며 글을 쓰고 있다.

검은 물 아래로 -동도경(東島經)

일어서는 바다 -북도경(北島經)

연꽃, 떠오르다 -서도경(西島經)

파도의 푸른 뼈 -해내남도경(海內南島經)

안개 기둥 -해외서도경(海外西島經)

슬픈 북극 -대황북도경(大荒北島經)

심사평

작가의 말

현대사회의 물리적 시공간이 좁아지면서 상대적으로 인간의 사유와 성찰이 소활해지는 위기감 또는 반성이 맞물려 인문학이 새롭게 재인식되고 있다.이에 따라 유학이 지닌 보편적 가치를 끌어낼 수 있는 대중화에 뛰어난 학자 중심으로 구성하여 이 시대에 꼭 필요한 현대적 인문서 <유학, 시대와 통하다>가 완성되었다.

이 책은 유교의 모든 것을 보여주는 책이 아니다. 문학, 사학, 정치학 등 서로 다른 전공을 하면서 시대적 특수성이 지닌 한계를 함께 고민해온 학자들의 관점과 역량을 한 권으로 엮었다. 정치학자 배병삼 교수가 군자를 통해 현대사회 리더십의 지향점을, 전호근 교수가 도덕에 기반한 유교 경제관을 논하였고 이숙인 교수가 가족애 중심의 가족 공동체를 다뤘다. 또 한형조 교수가 현대의 다문화 사회의 시사점을 전통에서 찾아 논하였고 이도흠 교수가 도덕과 순수한 감정이 어우러진 유가 미학을 풍부한 이야기로 풀어냈다. 김문식 교수가 마음을 다스리는 유교 교육론을, 김교빈 교수는 죽음을 초월한 전통 유교의 힘을 논하였고 김세정 교수가 유교의 생태적 관점을 논함으로써 현대 문제를 범주화했다.

이 책을 통해 우리가 사는 지금과 인문학 기반의 전통이 통해 있음을 알 수 있다. 무구한 역사의 지혜의 축적을 통해 문제를 넘어설 수 있는 인문학적인 상상력이 펼쳐질 것이다.