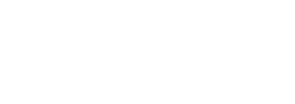

■■■ 책 소개

작가–작품–독자의 트리플을 꿈꾸다

자음과모음 트리플 시리즈 29

한국문학의 새로운 작가들을 만날 수 있는 가장 빠른 길, [자음과모음 트리플 시리즈]의 스물아홉 번째 작품. 젊은작가상, 이상문학상 우수상을 수상하며 주목받고 있는 작가 성혜령의 신작 소설집이다.

2021년 데뷔 이래 줄곧 “돌연한 균열”로 불거진 ‘일상의 불안’을 그려온 성혜령이 “산으로 가는” 세 소설로 찾아왔다. 실종된 동생의 시신이 숨어 있는 산, 잘린 아버지의 손가락이 묻힌 산, 산 채로 매장된 돼지가 있는 산. 성혜령의 ‘산’은 생生의 공간이면서 동시에 사死의 경계를 모호하게 흐트러뜨리며 독자를 무한한 중간 지대, 회색 공간으로 이끈다.

“필요 없는 것은 버리면 돼요.”

버려지고, 버려야 할

사라지고, 살아남을 이들을 위한

균열의 이정표

첫 번째 소설 「귀환」에는 현실적으로 설명할 수 없는 미스터리한 존재가 등장한다. 주인공 ‘수임’의 아이는 교통사고를 당해 의식을 잃고 깊은 잠에 빠진다. 아이가 잠에 빠진 지 몇 달, “온 세상이 무너져 내리는 소리”와 함께 아이가 깨어난다. 기쁨도 잠시 깨어난 아이는 태어나 들은 적도, 본 적도 없는 ‘고모’에 대해 이야기하고, 이전과는 다른 성격과 행동을 보이기 시작한다. 아이의 고모는 수임이 그의 남편을 만나기도 전에 “여자의 몸을 단련하면 하느님을 스스로 잉태할 수 있고, 각자가 신으로 거듭난다는” 신흥종교에 빠져 산으로 떠난 뒤 실종되었다. 하지만 아이는 누가 알려주기라도 한 듯 혹은 고모에게 동화되기라도 한 듯 그처럼 오른손이 굽고, 말하고, 행동한다. 심지어는 허공에 대고 대화를 나누기도 한다. 아이를 의심하던 남편은 점차 아이를, 아이가 옆에 있다고 말하는 ‘고모’의 존재를 받아들이지만, 수임은 남편과 아이에게서 알 수 없는 거리감을 느낀다. 어느 날 아이는 “다 같이 갈 곳이 있다”며 이들을 어떤 산으로 이끄는데……. 과연 아이는, 수임의 일상은 이전처럼 돌아올 수 있을까.

“고모만 있었어요, 그때. 엄마 아빠는 없었잖아요.”

아이는 조금도 움츠러들지 않고 말했다.

“내가 아프고 외로울 때, 고모만 있었어요. 옆에.”

아이는 남편의 손아귀에서 벗어나 자기 방으로 들어가며 말했다. 저는 밤식빵 사다 주세요. 고모가 먹고 싶대요. (27쪽)

두 번째 소설 「꿈속의 살인」에는 꿈속에서 사람을 죽이면, 죽은 사람이 현실에서 스스로를 죽이는 저주를 지녔다고 생각하는 인물이 나온다. 꿈속에서 ‘나’가 옥상 너머로 떠민 친구 ‘나겸’은 옥상에서 몸을 던졌고, 냄새나는 몸에 비닐을 씌운 회사 동료는 얼굴에 비닐봉지를 뒤집어쓴 채 죽었다. 그리고 ‘나’는 이번 꿈에서 엄마를 죽였다. 자작나무 숲과 캐리어를 열었을 때 떨어진 빗금무늬 금반지를 낀 잘린 약지. 엄마는 아빠와 싸울 때도, 아빠가 외도를 하고 집을 떠난 후에도 반지를 빼지 않았다. 아빠도 그 반지를 뺀 적이 없다고 했다. 반지는, 그런 것이었다. 그러던 와중 엄마는 ‘나’ 몰래 어디론가 떠나버린다. 엄마를 찾은 곳은 이혼한 아빠의 내연녀인 오선양이 운영하는 ‘선양 민박’. 자작나무 숲과 선양 민박 그리고 냉동고에서 발견한 의문의 손가락으로 이어지는 이야기는 우리를 다시 소설의 처음으로 돌아가게 한다. 꿈이 의미하는 것은 무엇인가, 과연 저주는 유효한가.

“오래된 집인 것 같은데 참 깨끗하게 잘 관리하셨네요.”

엄마가 말했다.

“필요 없는 것은 버리면 돼요.”

오선양 씨가 엄마를 똑바로 쳐다보면서 답했다. (82쪽)

“너 묻을까 봐 겁나?”

반복되며 변주되는 언캐니의 세계

조각난 틈 사이로 솟아오르는

잊혀진, 그러나 살아남은 이들의 목소리

마지막 소설 「원경」은 갑작스레 암 판정을 받은 주인공 ‘신오’가 ‘유방암’ 유전자가 있을 가능성이 있다는 이유로 헤어진 연인 ‘원경’을 찾아가는 이야기다. 원경이 있는 곳은 홀로 산에 산다는 이모의 집. 원경을 찾아간 산은 수년 전 원경과 교제 시절 보았던 모습과 다르게 화마에 다 타버린 상태다. 원경과 신오, 원경의 이모, 산의 하나뿐인 암자의 신자였던 보살님은 사라진 비구니 스님이 묻어두었다는 금괴를 찾으려 암자 주위를 파낸다. 하지만 구덩이에서 나온 것은 금괴가 아닌 수많은 돼지의 뼈. 불안전과 죽음을 피해 도착한 곳에서 마주한 죽음의 흔적은 더 이상 산이 삶의 공간이 아님을 의미한다.

꿈틀거리는 것들, 옴짝달싹 못 하는 와중에도 숨을 내쉬고, 가르릉 울고, 어떻게든 일어나보려고 발에 힘을 주며 몸부림치던 것들. 신오는 땅만 보려고 했다. 그 세세한 움직임을, 몸부림을 보지 않으려고 했다. 그때부터 어쩌면, 신오는 알았어야 했는지도 모른다. 자신의 미래가 예정되어 있었다는 것을. 자기도 살기 위해 언젠가 몸을 비틀고 악을 쓰고 그러다 끝내 깊은 구멍에 묻히게 되리란 것을. (114쪽)

흔히 ‘말이나 글이 제 중심을 잃어 샛길로 빠져드는 상황을 빗’댈 때 “이야기가 산으로 간다”는 표현을 쓰곤 한다. ‘산으로 간다’는 평범한 문장 앞에 난데없이 ‘이야기’가 주어로 온 순간 문장의 의미는 완전히 다른 의미로 변모한다. 이야기를 책잡기 위한 표현이 되는 것이다. 작가라면 결코 긍정적으로 들릴 리 없는 문장이건만, 성혜령은 용감하게도 이를 소설집의 제목으로 낙점함으로써 말한다. 이 안에 있는 이야기는 “모두 산으로 가는 이야기”라고. 그런데 여기서 근본적인 질문 하나. 왜 하필 ‘산’이었어야 했던 걸까?

‘산’은 흔히 생명의 공간으로 취급된다. 화마가 산을 휩쓸고 가도 “그냥 두면 나무 탄 재가 토양에 영양을 줘서 다른 나무들이 알아서 자란다더라”는 원경의 이모의 말처럼 산은 죽음과 삶의 경계가 모호하게 흐트러진 무한한 중간 지대이자 회색 공간이다. 다시 말해 어떤 일이 벌어져도 이상하지 않으며, 무언가를 숨기기에도, 숨어 있기에도 용이한 공간인 것이다.

해설을 쓴 평론가 오은교는 이 이야기들을 “멀리서 보면 산으로 가는 이야기지만 가까이서 들여다보면 산에서 잘 살아가는 이야기들임이 아닐 수 없”다고 정리한다. ‘산으로 가는 이야기’가 “정말 두서없고 근거 없이 벌어진 일”이 아니라, “그 냉담한 표현이 산으로 향할 수밖에 없었던 이야기들의 맥락을 은닉하는 것”일 수 있다며 말이다. 그렇다면 이렇게 바꾸는 것은 어떨까? ‘이야기는 산으로 간다’ 그리고 ‘이야기는 산에 숨는다, 혹은 숨겨진다’.

이야기는 산으로 간다. “버림받은 이야기”는 파헤쳐지고, “버려야 할 이야기”는 땅속 깊이 묻힌다. 그것이 이야기가, 성혜령이 산으로 가는 이유다.

■■■ 추천의 말

저마다의 사정으로 산으로 들어온 이 소설집 속 여자들이 각자의 방식으로 삶을 가꾸어온 풍경을 감상하는 일은 썩 즐겁다. 혼자 남겨졌지만 실은 편해졌잖아? 쫓겨 다녔지만 결국 살아남았잖아? 경계했지만 서로를 돌보았잖아? 멀리서 보면 산으로 가는 이야기지만 가까이서 들여다보면 산에서 잘 살아가는 이야기들임이 아닐 수 없는 이 소설들의 언캐니함에는 신경을 간질이는 음험함과 위태로운 웃음들이 있다. 영원히 묻을 수만은 없는 가부장제의 억압들이, 산불로 훤히 드러나버린 살처분된 돼지의 뼈들처럼 굴러다닌다. 경쾌하고, 기괴하게.

―오은교 문학평론가

■■■ 지은이

성혜령

2021년부터 소설을 발표하기 시작했다.

2023 젊은작가상, 2024 이상문학상 우수상을 수상했다.

펴낸 책으로 소설집 『버섯 농장』 등이 있다.

■■■ 차례

소설 귀환

꿈속의 살인

원경

에세이 산으로 가는 이야기

해설 그 여자들은 왜 산으로 갔을까 ― 오은교

■■■ 책 속에서

그동안 입으로 씹어 삼킨 고기와 해산물과 채소 들은 도대체 얼마고, 몸에 걸치려고 사고 버린 숱한 옷들은……. 그게 정말 나였나. 그 욕망들은 어디서 솟았고, 어디로 사라졌나.

(「귀환」, 10쪽)

수임은 걸치고 있던 얇은 카디건을 벗고 팔을 하늘로 뻗었다. 햇볕을 머리부터 흠뻑 받았다. 무언가 들어오는 것 같기도, 혹은 솟아오르는 것 같기도 했다. 몸속에 있다는 혹들이 무럭무럭 자라고 있는 걸까.

(「귀환」, 43쪽)

유독 붉고 곧은 소나무 밑에서 땅이 고른 자리를 찾아 캐리어를 열었다. 손이 툭 떨어졌다. 약지에서 빗금무늬 금반지가 반짝였다. 엄마가 절대 빼놓지 않는 결혼반지를 나는 바로 알아보았다. 내가 엄마를 죽였구나. 이번에는 조각냈구나, 엄마를.

(「꿈속의 살인」, 48쪽)

그날 밤, 나는 옥상에서 나겸을 난간 너머로 밀어버렸다. 물론 꿈에서였다. 그리고 나겸은 수능 다음 날 그 옥상에서 떨어져 죽었다. 스무 살을 넘기지 못하고, 불꽃과 연기가 되어, 잠깐 솟아올랐다 영영 사라졌다.

(「꿈속의 살인」, 58쪽)

거기 손가락이 있었다. 손가락은 거무죽죽했지만 여전히 반짝이는 반지가 끼워져 있었다. 빗금무늬가 들어가 있는 굵은 금반지였다. 나는 익숙하게 손가락을 주머니에 집어넣었다.

(「꿈속의 살인」, 83쪽)

나는 손가락을 묻은 자리에 봉긋하게 흙을 덮었다. 아무도 못 알아보겠지만, 나는 여기서 아빠를 묻고 추도까지 마치기로 했다. 과연 일제 공구가 잘 들었을까. 궁금했지만 묻지는 않았다.

(「꿈속의 살인」, 84쪽)

홀몸이고 막내인 이모에게는 빈 암자가 딸린 선산뿐이었다. 아무도 돌보지 않는 먼 친척 가문의 묘가 있는 산이라고 했다. 신오가 너무 불공평한 거 아니냐고, 요새는 유산으로 소송도 많이 하던데, 말하자 원경은 이게 이모의 복수야, 라고 답했다.

“자기한테 쓰레기처럼 버려진 산에 이렇게 멋진 집을 지어버린 거. 가족들이 여길 어떻게 오겠어.”

(「원경」, 99쪽)

신오는 원경의 말을 믿었다. 어쩌면 지금이라도 실은 바로 어제 진단을 받았다고, 이미 전이까지 되어 손쓸 수 없는 상태라고 말하면 원경은 신오를 기꺼이 돌봐줄지도 몰랐다. 물론 터무니없는 기대라는 것을 신오도 알았다.

(「원경」, 112쪽)

꿈틀거리는 것들, 옴짝달싹 못 하는 와중에도 숨을 내쉬고, 가르릉 울고, 어떻게든 일어나보려고 발에 힘을 주며 몸부림치던 것들. 신오는 땅만 보려고 했다. 그 세세한 움직임을, 몸부림을 보지 않으려고 했다. 그때부터 어쩌면, 신오는 알았어야 했는지도 모른다. 자신의 미래가 예정되어 있었다는 것을. 자기도 살기 위해 언젠가 몸을 비틀고 악을 쓰고 그러다 끝내 깊은 구멍에 묻히게 되리란 것을.

(「원경」, 114쪽)