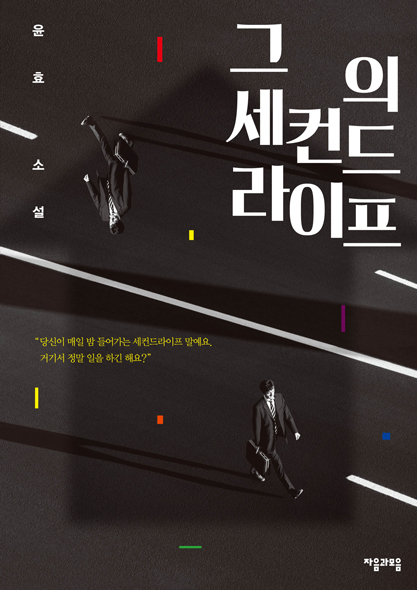

윤효의 세번째 단편소설집『그의 세컨드 라이프』. 아이들을 필리핀으로 유학 보내겠다는 아내의 집념으로 자신을 끊임없이 소진해야 하는 실패한 ‘변호사’(「그의 세컨드라이프」), 바람을 피운 남편을 이해하면서까지 자신에게 할당된 고독과 슬픔을 감내해야 하는 ‘그녀’(「눈이 어둠에 익을 때」), 엄마의 강요된 교육 프로젝트에 따라 ‘엄마의 아바타’처럼 움직이는 ‘아이들’(「숨을 멈춰봐」), 엄마에게 버림받았던 외상적 기억과 아이를 낳을 수 없다는 여성으로서의 결여를 메우기 위해 북유럽풍 집 꾸미기에 집착하는 ‘여자’(「북유럽풍이 푸른 꽃무늬 접시」). 이처럼 소설 속에 등장하는 ‘가족’은 이미 그 기능을 상실한 지 오래다.

그러나 작가는 와해되어버린 가족 그 자체를 문제화하기보단 언제 무너질지 모르는 가족이라는 토대 위에 위태롭게 서 있는 사람들의 내면의 상처를 응시하는 데 초점을 맞춘다. 점점 왜소해지는 존재감의 무게를 민감하게 포착해내고, 그로 인한 내면의 파동을 감지하고 발화하는 것. 그것이 윤효가 택한 소설적 문법이다.

윤효

저자 : 윤호

저자 윤호는 광주광역시 출생. 한국외국어대학교 불어과를 졸업했다. 1995년 『소설과 사상』을 통해 소설로 등단했고, 1996년 『문학동네』에 시를 발표하면서 시작 활동을 병행했다. 소설집 『허공의 신부』 『베이커리 남자』, 장편소설 『노 러브 노 섹스』(전 2권) 『나는 달린다』, 시집 『게임 테이블』 등이 있다.

북유럽풍의 푸른 꽃무늬 접시

당신은 이곳에 살지 않는다

그의 세컨드라이프

눈이 어둠에 익을 때

아리의 케이크

숨을 멈춰봐

우리가 강을 건넜을까

해설_텅 빈 자아, 소수점 이하의 존재론_이만영

작가의 말

최소한의 낙원조차 잃어버린 사람들,

그들이 쌓아 올린 허상의 집

가족이란 무조건적인 사랑과 이해로 결합된 견고한 집단이다. 하지만 『그의 세컨드라이프』 속의 가족은 뒤틀려진 욕망들이 끊임없이 충돌하고 파열하는 불협화음의 공동체일 뿐이다. 소설 속에서 재현되고 있는 가족은 “쳇바퀴를 함께, 열심히 돌리다 삐끗하면 서로를 먹어치워버릴 수 있는” 연대 불가능한 공동체이자 “무수히 금이 간 유리잔”처럼 위태롭고 불안정한 기표에 불과하다.

아이들을 필리핀으로 유학 보내겠다는 아내의 집념으로 자신을 끊임없이 소진해야 하는 실패한 ‘변호사’(「그의 세컨드라이프」), 바람을 피운 남편을 이해하면서까지 자신에게 할당된 고독과 슬픔을 감내해야 하는 ‘그녀’(「눈이 어둠에 익을 때」), 엄마의 강요된 교육 프로젝트에 따라 ‘엄마의 아바타’처럼 움직이는 ‘아이들’(「숨을 멈춰봐」), 엄마에게 버림받았던 외상적 기억과 아이를 낳을 수 없다는 여성으로서의 결여를 메우기 위해 북유럽풍 집 꾸미기에 집착하는 ‘여자’(「북유럽풍이 푸른 꽃무늬 접시」). 이처럼 소설 속에 등장하는 ‘가족’은 이미 그 기능을 상실한 지 오래다.

그러나 작가는 와해되어버린 가족 그 자체를 문제화하기보단 언제 무너질지 모르는 가족이라는 토대 위에 위태롭게 서 있는 사람들의 내면의 상처를 응시하는 데 초점을 맞춘다. 점점 왜소해지는 존재감의 무게를 민감하게 포착해내고, 그로 인한 내면의 파동을 감지하고 발화하는 것. 그것이 윤효가 택한 소설적 문법이다.

세컨드라이프에선 과연 행복해질 수 있을까

상처받은 이들은 본능적으로 자신의 결여를 메우기 위해 노력한다. 「그의 세컨드라이프」의 ‘그’는 현실의 실패로 인한 경제적 압박과 자신을 끊임없이 조여오는 아내에게서 벗어나기 위해 매일 밤 게임 속 가상공간인 세컨드라이프에 접속한다. 그건 다른 소설 속 등장인물들도 마찬가지다. 「아리의 케이크」의 아리 역시 부모의 불온한 죽음에 대한 기억을 감추기 위해 자신을 수많은 데커레이션으로 무장하고 살아간다. 그리고 「북유럽풍의 푸른 꽃무늬 접시」 「당신은 이곳에 살지 않는다」에 나오는 인물들도 온전한 삶처럼 위장하기 위해 집을 유지하고, 치장하는 데 집착한다.

하지만 그들이 지키려고 하는 집은 하나의 허상에 불과하다. 인터넷 게임 속의 비현실적 공간이거나 애초부터 자신의 소유가 아니었거나 금방이라도 허물어져버릴 수 있는 위태로운 공간이다. 어떠한 위로도, 안식처로서의 기능도 기대할 수 없다. 그러므로 그들이 원하는 집/가족은 결코 완성되거나 축조되지 않은 채로 남게 된다.

그럼에도, 소설 속 인물들은 오늘도 삶의 무게를 온몸으로 버텨내고 있다. 따뜻한 남쪽 신도시에 있는 전원주택으로 이사 가서 그 집을 진짜 프로방스풍으로 개조하기를 희망하고, 자신의 집을 지키기 위한 십자가를 벽에 달기 위해 힘껏 못질을 하고, 세컨드라이프 속 아바타 아내인 테리를 껴안고 그녀에게서 인간적 체온을 원한다. 물론 결코 채워질 수 없는 욕망이라는 것을 짐작함으로써 독자는 삶의 비애를 느끼게 된다.

이처럼 끝끝내 견뎌서, 불가해한 이 세계와 대면하여 끝내 삶의 비의를 해득해보겠다는 것. 이처럼 윤효 소설이 가진 동력은 “눈이 어둠에 익을 때”까지 “불행의 할당량”을 감내하고 살아가야 하는 인간에 대한 순도 높은 위로와 격려에 있다.

‘작가의 말’ 중에서

나의 세번째 소설집인 이 책 속엔 아주 열심히 쓴 소설들도 있고, 소설을 잊지 못해서 쓴 소설들도 있다. 좋지도 나쁘지도 않은 평범한 삶을 살면서도 소설을 아주 잊어버릴까 봐 두렵기도 했다.

돌아가는 길은 남겨놓았구나 싶어 안도하면서도, 또 어김없이 부끄러워진다. (윤효)