이 시집 전체를 통하여 시인은 당진이라는 특정한 장소에 대한 사랑을 일관되게 이행해 보인다. 우리는 그것을 장소애, 즉 토포필리아의 일종이라고 간단히 치부해버릴 수도 있다. 그러나 그 밀도, 그리고 열도에서 이 시집에 나타난 사랑의 감정은 단순한 사랑이라기보다는 그 숭고함을 향한 진정한 숭배, 찬송에 가깝다고 말할 수 있다. 이것은 단순하고도 우연한 현상으로 나타난 것이 아니요, 시인 자신의 마음속 깊이 자리 잡은 장소애가 그 숭고함의 발견, 놀라움, 깨달음, 내면화로까지 나아간 것이며, 그것을 표현하고자 시인 자신이 오랜 시간을 들여 깎고 다듬은 노력과 인내의 소산이다.

1부 ― 희망의 성소, 당진

시인의 말 ― 4

희망의 성소(聖所), 당진 ― 12

왜목 촛대바위 ― 14

난지도 물떼새 ― 15

노적봉(露積峯)의 태양 ― 16

해나루쌀 ― 18

오룡산 백사(白蛇) ― 19

서해대교의 기억 ― 20

삽교호 농부의 삽질 ― 22

아미산 길 ― 24

오봉제의 고니 ― 26

합덕제에서 ― 28

성구미 바다 ― 30

기지시 줄다리기 ― 31

줄 틀과 연못 ― 32

영랑사(影浪寺) 풍경소리 ― 34

펜으로 희망을 빚은 사내, 심훈 ― 35

한진 멧돼지 주의보 ― 36

소들평야 ― 38

2부 ― 철을 만드는 동네사람들

면천 두견주 ― 42

철을 만드는 동네 사람들 ― 44

해나루 연가 ― 45

안섬 풍어제 ― 46

한국 도량형 박물관 ― 48

난지도(蘭芝島) ― 49

태백산 새벽달 ― 50

봉학재 꽃상여 ― 52

가치내, 그 섬 행담도 ― 54

한진 포구 ― 55

한진 영웅바위 ― 56

다불산의 합장 ― 58

내경리 고래탑 ― 59

구양도 북소리 ― 60

건곤일초정(乾坤一草亭)의 연밥 ― 62

송산 회화나무 ― 63

대호지 대나무 ― 64

면천읍성 솟대 ― 66

3부 ― 용무치 밤바다

음섬 포구의 밤 ― 70

영탑사 가는 길 ― 72

몽산 마룻길에서 만난 농게 ― 74

삽교호 갈매기 ― 76

용무치 밤바다 ― 77

장고항 실치 ― 78

34번 국도의 원점 ― 79

남원포 똑딱선 ― 80

신암사 금동불좌상 ― 82

송악 황토감자 ― 84

초락도 약쑥 ― 85

안섬 용바위 ― 86

천의의 매향(埋香) ― 88

충장사의 무궁화 ― 89

안국사지 돌 남자 ― 90

신평 돌미륵 ― 92

채운포 석교비 ― 93

채운교의 초가을 ― 94

4부 ― 신리 성지의 아베마리아

대호방조제 유채꽃 ― 98

푸레기 마을의 꽃 ― 99

솔뫼의 십자가 ― 100

도비도 선착장 ― 101

나라사랑공원의 아침 ― 102

함상공원에 뜬 별 ― 103

장고항 용천굴 ― 104

부흥사 언덕길 ― 106

흥국사 범종소리 ― 107

해 돋고 해 저무는 마을 ― 108

옥녀봉에 해질 무렵 ― 110

백련 막걸리의 저녁 ― 112

궁터의 오소리 ― 113

해나루의 당학이 ― 114

대길사 불화(佛畵) 앞에서 ― 115

가루고개의 지네와 우렁이 ― 116

망객산(望客山)과 김복선 ― 118

신리 성지의 아베마리아 ― 120

해설 : 영원을 향한 찬가(방민호) ― 124

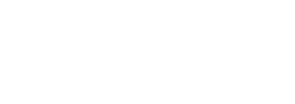

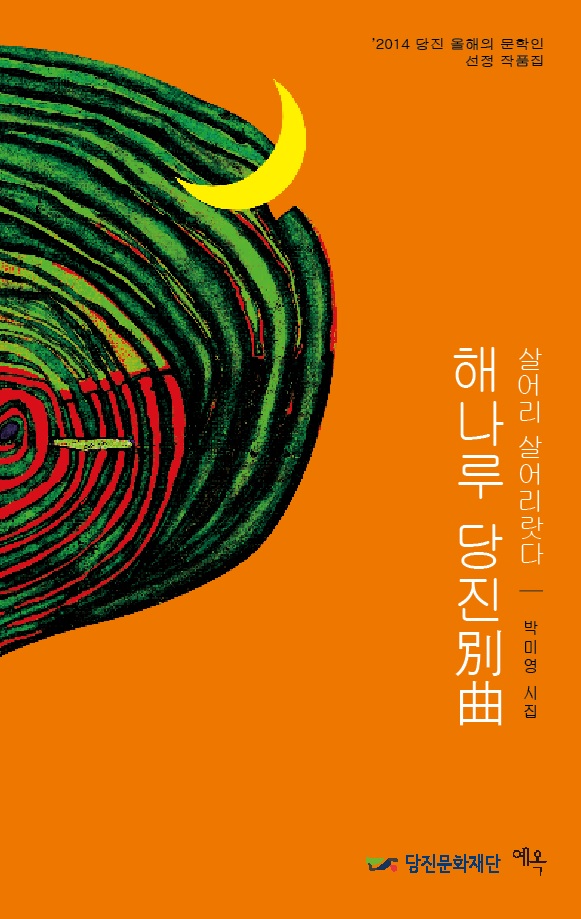

『해나루 당진별곡』은

이 시집 전체를 통하여 시인은 당진이라는 특정한 장소에 대한 사랑을 일관되게 이행해 보인다. 우리는 그것을 장소애, 즉 토포필리아의 일종이라고 간단히 치부해버릴 수도 있다. 그러나 그 밀도, 그리고 열도에서 이 시집에 나타난 사랑의 감정은 단순한 사랑이라기보다는 그 숭고함을 향한 진정한 숭배, 찬송에 가깝다고 말할 수 있다. 이것은 단순하고도 우연한 현상으로 나타난 것이 아니요, 시인 자신의 마음속 깊이 자리 잡은 장소애가 그 숭고함의 발견, 놀라움, 깨달음, 내면화로까지 나아간 것이며, 그것을 표현하고자 시인 자신이 오랜 시간을 들여 깎고 다듬은 노력과 인내의 소산이다. 필자는 이 시집이 나오기까지 시인이 들인 시간의 정성을 가볍게 여길 수 없다. 그것은 실로 하나의 방향을 위해 나머지 것들을 희생하고 자기 자신을 절제한 과정이 아니면 무엇이었을까.

시인의 성장 과정에 깊이 뿌리박힌 생생한 기억들을 오롯이 담아내고 있어 특히 인상적이며, 「성구미 포구」나 「부흥사 언덕길」은 그 대표적인 사례라고 할 수 있다.

이 시집에 담겨 있는 노래들을 찬찬히 살펴보면, 이 시집이 개체적 경험을 노래하는 차원을 훌쩍 뛰어넘고 있음을 깨닫게 된다. 이를 잘 보여주고 있는 것이 신화와 설화들, 역사적 경험들을 적극적으로 수용하고 있는 현상이다.

해와 달은 원래 한 몸이었네

둘이 포개져 숨어있던 어둠 속에

마고할미가 눈을 떴네

하품에 놀란 해와 달이 서로 떨어지자

기지개를 켜서 손톱으로 하늘을 갈랐네

서쪽 하늘로 밀려난 달이

동쪽 하늘로 튕겨나간 해를 따라갔네

해와 달은 서로 전력 질주하느라

수평선과 지평선에서만 만날 수 있었네

치마로 돌 날라 산과 바다 만들던 마고할미

당진 왜목의 노적봉에 앉아

바람과 비를 불러내었네

부지런히 뒤꽁무니만 쫓던 해와 달도

왜목에서는 빗소리 바람소리에 한 몸이 된다네

바다 한 끝에서 떠올라 다른 끝으로 지는 해

달이 치마끈 풀어 안고 물속으로 잠긴다네

-「노적봉의 태양」

「노적봉의 태양」은 해와 달을 생성시키고 산과 바다를 만드는 마고할미라는 창세신에 관련된 이야기를 노래하고 있다. 노적봉에 얽힌 이 노래는 설화화되어 가는 거인할미 신화의 보편성을 드러낸다. “치마로 돌 날라 산과 바다 만들던 마고할미”라는 시구는 이 노래가 우리나라 전역에 흩어져 있는 마고라는 거인할미이야기가 당진의 노적봉에도 뒤얽혀 있음을 보여준다.

이 거인 마고할미 신화에 관해서 말하자면, 마고라는 이름은 중국에도 있지만 그 형상이나 행적이 한국의 것과는 완연히 다르다고 한다. 이는 한국의 마고할미 신화가 지극히 민족적인 독자성 또는 변이형태를 가지고 있음을 시사한다.

노적봉에 얽힌 마고할미 신화는 따라서 당진이라는 고장의 민족적 보편성을 드러내면서 우리의 상상력을 해와 달, 바다와 산이 생겨나는 태초의 시공간으로 이끌어 간다.

필자는 이런 신화적 노래가 자아내는 신비스럽고도 아름다운 분위기에 마음이 움직임을 느낀다. 박미영 시인은 신화적인 이야기를 산문적인 차원에 머물러 있게 하지 않고, 읽는 이들의 마음을 노적봉이며 왜목 같은 물상들, 지역들에 자연스럽게 맞물릴 수 있도록 해준다.

이 시집의 주인은 뛰어난 운율감각과 이미지화 능력의 소유자다. 필자는 박미영 시인이 당진이라는 장소곳곳을 조밀하게 밟아나가는 성실한 구성에도 불구하고 그 한편 한편마다 부주의한 구성이나 마무리가 없고, 시로서의 미학적 완성을 성취하고 있음에 주목한다.

이 시집을 통괄해 보건대 박미영 시인은 당진이 낳은 딸로서 이 장소의 삶과 자연과 역사를 시적인 차원으로 승화시킬 수 있는 천부의 재능을 타고났을 뿐 아니라 인내와 탁마로써 자신이 염원하는 세계를 중단 없이 실현해 가는 지속성, 일관성을 겸비하고 있다. 그러나 필자가 여기서 다른 무엇보다 중요하고 가치롭다고 생각한 것은 속된 인간의 생활보다 영원하고 숭엄한 것을 발견하고 이를 위해 자신의 시적 재능을 기꺼이 헌납할 수 있는 겸허 그 자체다. 이것이야말로 우리가 지금 겪어가고 있는 현대성의 위기를 견뎌 초극할 수 있는 능력이다.

오늘날 이 필자가 성장과정에서 보았던 당진, 그 해나루의 목가적 기운들은 하루가 다르게 변모해 가고 있다. 이 덧없음 속에서 영원한 것, 보편적인 것을 발견하고 놀라워하고 노래할 수 있는 시인이라면, 또 다른 그 어떤 시적 성취도 이루어 낼 수 있으리라 믿는다.

– 방민호(서울대 국문과 교수, 문학평론가)